| |

3. Von Eleusis über Eleutherä und den Eichenpaß nach Platää.

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserer eigentlichen Marschroute zurück. Vom Bahnhof von Eleusis aus folgt unser stattlicher Wagenzug der in nordwestlicher Richtung nach dem Kithäronpaß führenden breiten Kunststraße, und während anfangs der Blick mit stets erneutem Entzücken sich immer wieder nach den smaragdenen Fluten der eleusinischen Bucht und den Bergen von Salamis zurückwandte, nimmt uns bald ein prächtiger Ölwald auf. Dann machen wir in Mundra, einem stattlichen Dorf mit wohlhabender und zuvorkommender Bevölkerung, einen kurzen Halt, ehe die Steigung der Straße stärker wird. Auf beiden Seiten rücken jetzt die Bergkuppen näher an die Straße heran, von einem magern Fichtenbestand mehr bestreut als bedeckt. Und wie kläglich ist der Anblick dieser aus tausend Wunden blutenden Oreaden! Jeder Baum ist zur Gewinnung des Harzes angebohrt, dessen der Grieche zur Haltbarmachung seines Landweines bedarf. Man versetzt den Most mit Harz und läßt beides zusammen gären. Einem „europäischen“ Gaumen freilich mundet dieser „Rezinat“ anfangs sehr wenig, und was hatte es für saure Gesichter gegeben, als wir, von den süßen Weinen Korfu's kommend, in Pyrgos bei Olympia zuerst den peloponnesischen Weißen und Roten kostetenl Aber bald gewöhnt sich der Gaumen an den eigentümlichen herben Beigeschmack, und auch für den Magen giebt es der veränderten Kost und den Einflüssen des Klimas gegenüber kein besseres Getränk als diesen Landwein. Die besten griechischen Weine freilich, die von den Inseln, bedürfen dieses Zusatzes nicht; daß er aber schon im Altertum gebräuchlich war, das beweist allein schon der Pinienzapfen auf dem Thyrsosstab des Dionysos, als dessen Heimat außer Theben auch Eleutherä, das nächste Ziel unsrer Fahrt, galt.

Oben auf den Höhen stehen rechts und links noch ein paar Türme von alten Zeiten her Schildwache, wenn auch kein Feind mehr von Böotien her Attika bedroht; im Altertum aber dienten sie nicht nur als Wegesperren, sondern auch gleichzeitig als Signaltürme, um die Kunde eines feindlichen Angriffs mit Windeseile an die entscheidende Stelle zu tragen. Dann gings in sausendem Trab hinunter nach dem Chani von Paläokundura, wo um der Pferde willen eine zweistündige Rast gehalten wurde. Das Chani ist sehr einsam, aber malerisch im Schatten mächtiger Platanen gelegen, der tiefe Ziehbrunnen in unmittelbarer Nähe. Wie alle diese an der Straße gelegenen Wirtshäuser war es sehr primitiv eingerichtet: eine große Stube mit Tischen und Bänken, in einer Ecke der Schanktisch, die Wände mit den Bildern der königlichen Familie, unter denen die deutsche Kaisertochter Sophia nicht fehlt, und möglichst bunten Bilderbogen geschmückt, die Heldenthaten der griechischen Befreiungskämpfe darstellend; neben dem Wirtszimmer ein zweiter dunkler Raum mit offener Feuerstelle , deren Rauch sich seinen Weg nach Bequemlichkeit selbst aussuchen kann, endlich ein Stall für die Pferde. In beiden Räumen nisteten ungestört Tauben.

Nach eingenommenem guten Frühstück, im wesentlichen aus dem unvermeidlichen Lammfleisch, ἀρνάκι genannt, aus Konserven, Brot und Wein bestehend, ging es weiter über den Saranda, einen Nebenfluß des eleusinischen Kephisos, dem Kithäron zu. Als wir dann die niedrige Wasserscheide zwischen dem Saranda und dem Kokini, dem Oberlaufe des eleusinischen Kephisos, überschritten, beginnt es zu regnen, aber wir schließen den Wagen nicht, sondern erfreuen uns an der wundervollen wechselnden Beleuchtung, an den tiefen Schatten und hellen Lichtern, die über die bewaldeten, schluchtenreichen Abhänge der Kithäronkette huschen. Wir nähern uns ihr jetzt rasch. Alles ist wie ausgestorben, nur einzelne Hirten, in zottige Schafspelze gehüllt, den Hirtenstab, das Urbild des bischöflichen Krummstabs, in Händen, weiden in der Ebene ihre Herden und sehen unserm Wagenzug verwundert nach. Es war eine im Altertum von den Athenern und Böotiern vielumstrittene Ebene, die des obern Kephisos, die wir jetzt durchschnitten, und ihr Besitz war für Athen um so wichtiger, als durch denselben auch erst die Sicherheit der thriasischen Ebene gewährleistet wurde. Der Besitz aber der obern Kephisosebene war seinerseits wiederum bedingt durch den Besitz von Eleutherä, das diesseits des Kithäron am Ausgang des Passes gelegen einem Einfallsthor von Böotien nach Attika zum Verzweifeln ähnlich sieht. Es war daher ein großer, nicht nur politischer, sondern auch strategischer Vorteil, als sich Eleutherä gleich Platää aus Haß gegen das herrisch auftretende Theben an Athen anschloß.

Jetzt sind wir am Fuße des Kithäron angelangt, wir machen bei dem Chani von Kasa halt, und während die Wagen vorausfahren, klettern wir mühsam auf ungebahnten Pfaden die steile, steinige Höhe hinan. Denn hier thronte einst Eleutherä, in unvergleichlich dominierender Lage hart rechts an der Paßstraße, neben Oinoë, Panakton, Phyle und Dekeleia ein Glied des wohldurchdachten Befestigungssystems, welches die wenigen von Norden über den Kithäron und Parnes nach Attika führenden Pässe sperrte. Freilich teilt Eleutherä, jetzt „Gyphtokastro“, d. h. Ägypterburg = Zigeunerburg genannt, mit Phyle die eben erwähnte Eigentümlichkeit, daß es seiner Lage diesseits des Gebirges entsprechend ursprünglich gegen und nicht zum Schutze Attikas gegründet ist.

Eleutherä. Ansicht der Nordmauer.

Die Nähe, welche der teilweise wohlerhaltene Mauerzug in einer Länge von 360 m und der größten Breite von 100 m umkränzt, fällt auf allen Seiten steil ab und hängt nur nach Norden durch einen Sattel mit den andern Vorhöhen des Kithäron zusammen. Auf dieser nach Böotien gerichteten Seite sind die Mauern und Türme, die aus dem an Ort und Stelle zu Tage stehenden, vertikal geschichteten Kalkstein sehr sauber gefügt sind, am besten erhalten. Nur in Messene hatten wir bisher ähnliches gesehen, und auch die Bauweise erinnerte uns lebhaft an jene Gründung des Epaminondas. Auch waren wie dort die Türme zum Teil tadellos erhalten bis auf das jetzt natürlich verschwundene Holzwerk. Ein sich nach oben verjüngendes Thor führte von der Innenseite in das Erdgeschoß. Das Obergeschoß hatte zwei Thüren, die auf die Zinnen des anstoßenden Mauerstücks führten, und drei kleine Fenster. Die Mauern der Türme waren 1,62 m stark. Die Ringmauer war, wie in Messene, nicht massiv, sondern um Material zu sparen, war bloß die Außen- und Innenseite aus Quadern gefügt und beide durch häufige Querbinder mit einander verbunden , während der Zwischenraum mit kleinern Steinen und Bauschutt ausgefüllt wurde. Neben den Türmen sind, wie wir das auch in Mantinea beobachtet hatten , in der Mauer Ausfallpfärtchen angebracht, die von den Türmen herab leicht verteidigt werden konnten.

Eleutheriä, Gesamtansicht

Nachdem ich dann meinem Freunde Herrn Pelissier bei Aufnahme der nördlichen Mauerseite behilflich gewesen war, eilten wir hinab auf die Paßstraße. Allmählich wird, je höher wir ansteigen, das Gelände einförmigerz zur Rechten zeigen sich neben einem tief einschneidenden trockenen Bachbett die Spuren der alten Straße, links erhebt sich bis zu 1410 m, feinem Namen alle Ehre machend, die Kuppe des Elatias, zu deutsch „Tannenberg.“ Endlich ist die einsame, durch eine Kapelle bezeichnete Paßhöhe erreicht, und während wir bis vor kurzem noch auf die attischen Berge, den breiten Rücken des Hymettos und die einem riesigen Zeltdache gleich ausgespannte flache Pyramide des Penteli hatten zurückblicken können, thut sich jetzt mit einem Schlage ein großartiges Panorama vor uns auf: zu unsern Füßen liegt, von dem im grünen Wiesengrund verschwindenden Asopos durchstossen, die untere böotische Ebene, links beherrscht von den wunderlich gezackten Höhen des Helikon, die der mächtige schneebedeckte Parnaß noch überragt; rechts grüßt die majestätische Kappe des Delph (im Altertum Dirphys) von Euböa herüber, während die charakteristischen Formen der Gebirge Nordböotiens, des Ptoon, Hypaton und Messapion, die Mitte des Hintergrunds einnehmen. Theben selbst, die Hauptstadt dieser vor uns ausgebreiteten Landschaft, ist noch durch den niedrigen Höhenzug des Teumessos verdeckt, der sich vom Helikon östlich bis nach Tanagra hin erstreckt.

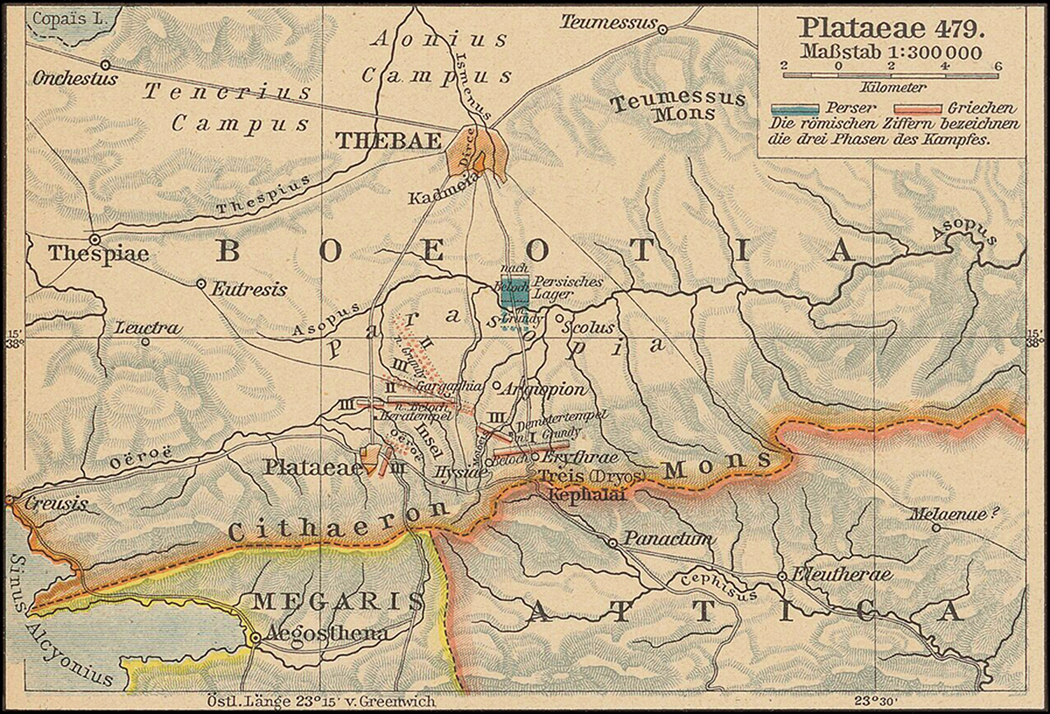

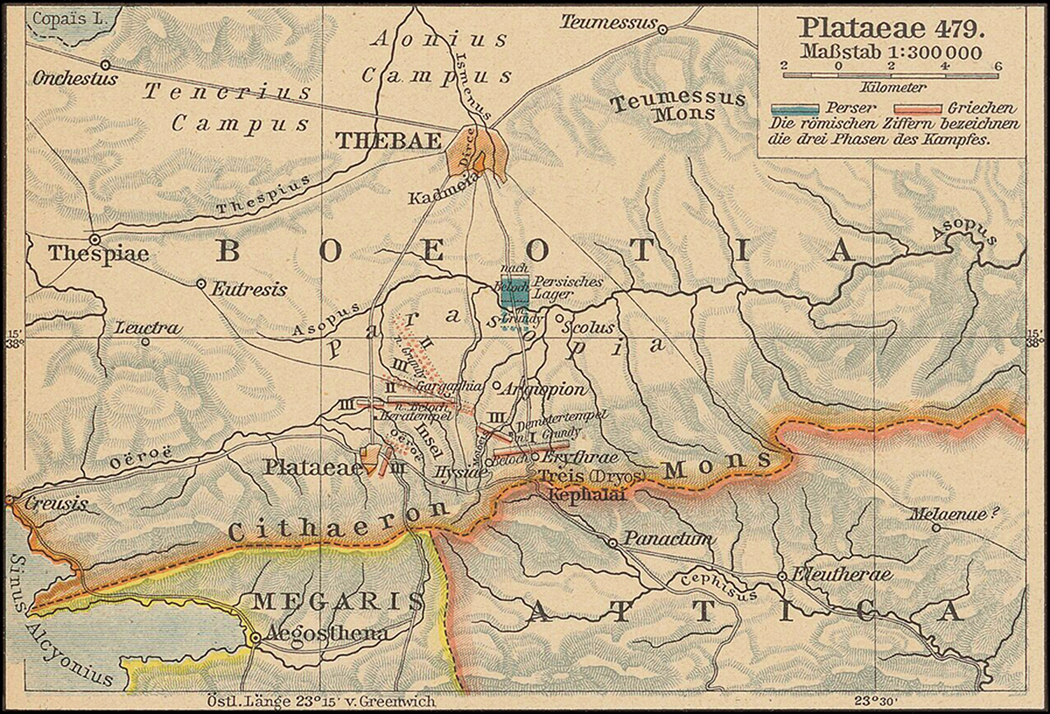

Dies also war der wichtige Paß, den, wie wir aus Herodot (IX 39) wissen, die Athener die „Eichenköpfe“, die Böotier die „Drei Köpfe“ nannten, weil man von dem Asoposthal aus deutlich drei Bergkuppen unterscheidet. Auf diesem Wege erhielten im Jahre 479 vor der Schlacht bei Platää die verbündeten Griechen Zuzug an Mannschaften und Lebensmitteln, bis die Perser durch einen kühnen Reiterangriff eine aus diesem Defilé sich herauswindende Proviantkolonne abfingen.

In schlankem Trabe ging es nun die Berglehne hinab nach der ansehnlichen Ortschaft Kriekuki, die wahrscheinlich die Stelle der alten Hysiä bezeichnet.1) Dort schickten wir nach heftigem Wortwechsel mit dem Kutscher, dessen störrisches Wesen wenig zu seinem Namen (Χρηστός Biedermann) paßte, die Wagen nach Theben, unserm Nachtquartier, voraus, während wir selbst einen in westlicher Richtung über die welligen Vorhöhen des Kithäron, die sinnigem des Herodot, nach Platää führenden Feldweg einschlagen. Schon von hier aus konnten wir das Schlachtfeld im großen und ganzen gut übersehen.

Ja, so etwa hatte ich es mir vorgestellt als ich wenige Monate vorher mit meinen Sekundanern das IX. Buch des Herodot las; uns gegenüber jenseits des Asopos auf den Anhöhen, die Theben unserem Auge entzogen, das mit Palisaden und Thürmen befestigte Lager des Mardonios, 10 Stadien im Quadrat groß, vor dem sich im Asoposthale von Erythrä an Hysiä vorbei bis hinein ins platäische Gebiet die Lagerplätze der einzelnen persischen Heeresabteilungen erstreckten; diesseits, auf den welligen Vorhöhen des Kithäron, den Eichenpaß, der die Verbindung mit Athen und dem Peloponnes vermittelte, im Rücken, die verbündeten Griechen, die sich wohl hüteten, so wie Mardonios es wünschte, in die Ebene und damit in den Bereich der gefürchteten persischen Reiterei hinabzusteigen.

Aber ihre Stellung wurde auf die Dauer unhaltbar; die persische Reiterei erschwerte besonders die in den heißen Septembertagen doppelt wichtige Wasserversorgung aus dem Asopos. Darum die zweite Stellung, mehr westlich bei der Quelle Gargaphia, mit der Front gegen Nordost, Platää im Rücken. Dadurch aber war der Kithäronpaß nicht mehr genügend gedeckt und so gelang der persischen Reiterei die erwähnte Abfassung einer Proviantkolonne. Als es ihr nun aber auch glückte, die Quelle Gargaphia zu verschütten, aus der sich das gesamte Griechenheer mit Wasser versah, war Pausanias genötigt, eine dritte Stellung näher bei Platää im Quellgebiet eines in umgekehrter Richtung als der Asopos dem korinthischen Golf zufließenden Baches Oëroë anzuordnen. Bei dem geringen Zusammenhalt und der stets wieder hervorbrechenden Eifersucht der einzelnen griechischen Kontingente jedoch, sowie infolge der fast unglaublichen, aber doch wieder in echt spartanischem Stolze begründeten Insubordination des Amompharetos, der sich drastisch weigerte, „vor den „Fremden“ davonzulaufen“ (IX 55), vollzog sich dieser Stellungswechsel in der denkbar größten Unordnung, so daß die griechische Schlachtordnung in drei Teile zerrissen wurde: auf dem rechten Flügel die Lacedämonier im Gebiet der sogenannten „Insel“, die durch die tiefeinschneidenden Quellbäche der erwähnten Oëroë gebildet wird, die Athener mehr nordwestlich in der Ebene, während das aus den kleinen und kleinsten Kontingenten bestehende Centrum in dem Bestreben, zwischen sich und dem gefürchteten Feinde möglichst viel Raum zu lassen, in seiner rückgängigen Bewegung nicht eher halt machte, als bis es vor der Nordmauer von Platää beim Heiligtum der Hera angelangt war. Kein Wunder, daß ein derartig ungeordneter Rückzug dem Mardonius, der eine Entscheidungsschlacht ebenso sehnlich herbeiwünschte, als den Griechen daran lag, sie hinauszuschieben, wie eine Flucht vorkam; er ließ sich zum Angriff verleiten. Die persische Reiterei warf sich zunächst auf den rechten Flügel der griechischen Aufstellung, auf die Lacedämonier und Tegeaten; die Athener unter Aristides, die in der Thalebene marschierten, wollten ihnen zu Hilfe kommen, als sie selbst von den griechischen Verbündeten der Perser zum Kampfe gestellt wurden.

So spielte sich das blutige Ringen auf zwei völlig getrennten Schauplätzen ab, bis endlich die Sache der Freiheit siegte und Athener und Spartaner gemeinsam das befestigte Lager erstürmten.

Das griechische Centrum dagegen, das bis zum Heraion zurückgewichen war und nun ebenfalls vorrückte, um leichten Kaufs an der Siegesbeute teilzunehmen, wurde, wenn Herodots Bericht unparteiisch ist, von der böotischen Reiterei elendiglich zersprengt.

So klar demnach im allgemeinen der Verlauf der Schlacht ist, so große Schwierigkeiten bietet, zumal es an einer zuverlässigen Karte fehlt, eine genauere Festlegung der einzelnen bei Herodot genannten Punkte. Von der Lage des Heraion soll später die Rede sein. Für das Heiligtum der eleusinischen Demeter, wo Pausanias den halsstarrigen Amompharetos erwartete (lX 57), hat man unter mehreren verfallenen Kapellen die Wahl, die auf antiken Fundamenten ruhen - nach dem Gesetze, daß die alten heidnischen Kultstätten auch von der neuen christlichen Religion festgehalten und nur entsprechend umgetauft wurden. Die Quelle Gargaphia ist nach Ansicht unseres ortskundigen Führers, Prof. Fabricius, in der Quelle Labotripi zu erkennen, der einzigen, die unten im Thale, nicht weit vom Asopos entfernt, nach Aussage der Landbewohner das ganze Jahr hindurch reichlich Wasser spendet, während eine andre, aber hoch am Fuß des Kithäron gelegene eben deswegen nicht in Betracht kommen kann. Leider gestattete unsere knapp bemessene Zeit nicht, die Quelle Labotripi auszusuchen, wir wandten uns vielmehr weiter nach Westen den Ruinen von Platää zu und überschritten auf diesem Wege mehrere tief eingefurchte Wasserrinnen, die ohne Zweifel das bei Herodot „Insel“ genannte Terrain umschließen.

|