| |

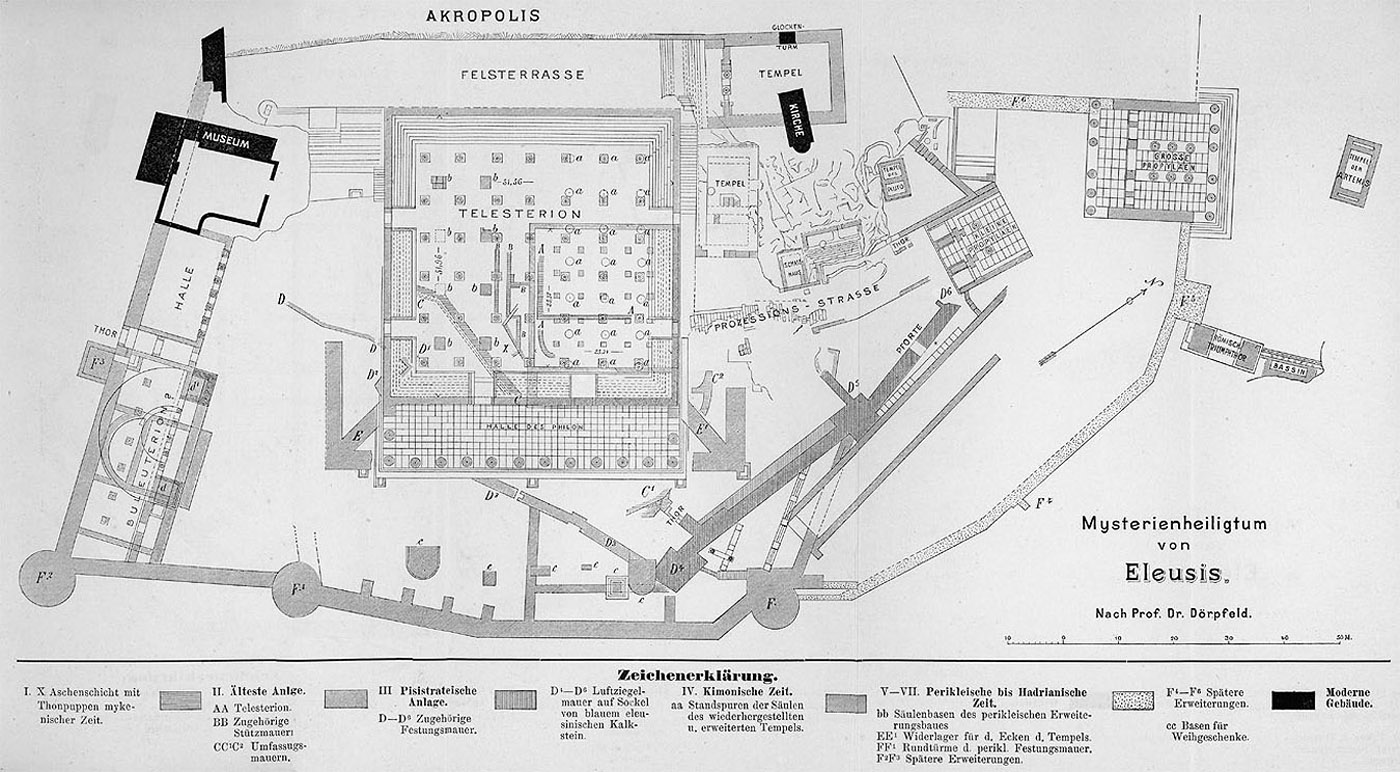

Diesmal freilich konnten wir uns nicht aufhalten, denn gleich nach unsrer Ankunft kam auch schon der Kutscher Chrestos von Athen her auf der heiligen Straße angefahren, um unsre Gesellschaft in vier Wagen noch selbigen Tages bis Theben zu bringen. Wir hatten jedoch später, nach unsrer Rückkehr, das Glück, eines schönen Sonntagnachmittags unter der ebenso liebenswürdigen wie sachkundigen Führung von Professor Dörpfeld, dem sich auch bald der Leiter der dortigen Ausgrabungen, Dr. Philios, zugesellte, einen hochinteressanten Rundgang durch den jetzt vollständig aufgedeckten heiligen Bezirk zu machen. Was wir bei dieser Gelegenheit gesehen und gelernt, soll, bevor wir unsre Reise fortsetzen, hier in Kürze wiedergegeben werden, wobei uns der beigefügte, von Dörpfeld entworfene Plan gute Dienste leisten wird.

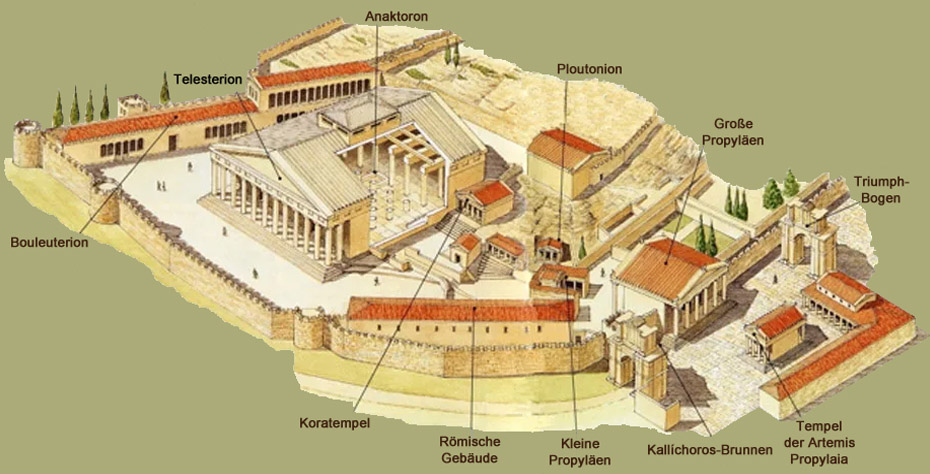

Der heilige Bezirk der beiden Göttinnen, Demeter und Kora, liegt hart am Südostabhang der jetzt ganz öden, steinigen Akropolis, auf der sich in den Wirren, die der Einnahme Athens durch Lysander folgten, bekanntlich ein Teil der Dreißig festgesetzt hatte. Nur ein alter Wachturm aus fränkischer Zeit1) krönt heute die kahle Höhe. Wie sich das Dorf Kastri auf den Ruinen des delphischen Heiligtums angesiedelt hatte, so führte die Hauptstraße von Levsina mitten durch den Mysterienbezirk hindurch, und erst nachdem man Dorf und Kirche südwärts nach dem Meere zu neu aufgebaut hatte (s. unser Bild), konnte die vollständige Bloßlegung desselben in Angriff genommen werden.

Bevor wir in den eigentlichen Tempelbezirk an seiner Nordostecke eintreten, stoßen wir inmitten eines weiten Vorhofs, der mit großen Quadern gepflastert und wahrscheinlich ganz von einer Mauer umgeben war, auf die Fundamente eines kleinen Tempels im Typus des Amphiprostylos, in dem man mit Recht den von dem Periegeten Pausanias zur Zeit Hadrians an dieser Stelle gesehenen Tempel der Artemis Propylaia wiedererkennt. Genau in der Verlängerung der Achse desselben trifft man im Süden auf eine Brunnenanlage, die in die Umfassungsmauer eingebaut ist; aus acht Öffnungen, die von dem dahinterliegenden Bassin gespeist wurden, ergoß sich das Wasser in eine Rinne, wo jeder Gelegenheit fand, vor dem Betreten des Heiligtums sich selbst und sein Reittier zu erquicken. Hart an diese Brunnenanlage stieß ein großes Triumphthor aus römischer Zeit, welches den Eingang südlich vom Meere her vermittelte, mit der großen, über den ganzen Architrav laufenden Inschrift: ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ ΚΑΙ ΤΩΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ, die man bequem von den am Boden liegenden Blöcken ablesen kann. Diesem südlichen Triumphthor entsprach auf der gegenüberliegenden Nordseite, auf dem Plane nicht mehr angedeutet, ein gleiches für den Eintritt vom Lande her, und die Übereinstimmung der Architekturglieder, unter denen namentlich Postamente mit gekreuzten Fackeln, an den Demeterkult erinnernd, auffallen, mit denjenigen des Südthors beweist, daß beide von gleicher Bauart waren. Ohne Zweifel ist mit dem Kaiser, den die Panhellenen mit schmeichlerischer Unterwürfigkeit in der Weihinschrift neben den beiden Göttinnen zu nennen wagen, Hadrian gemeint, denn seiner großartigen Bauthätigkeit entstammt nicht nur, wie wir sehen werden, die letzte bauliche Ausgestaltung des Mysterientempels, sondern sicherlich auch der große Thorbau, der vom Vorhof in den eigentlichen Tempelbezirk führt; die Weihinschrift auf dem Triumphthor wird geradezu als der Dank für diese echt kaiserlichen Stiftungen aufzufassen sein.

Das merkwürdigste an diesen sogenannten „großen Propyläen“ ist, daß sie in allen Maßen und Verhältnissen das genaue Abbild der Propyläen des Mnesikles auf der Burg von Athen sind, die noch heute in ihren Trümmern unsre höchste Bewunderung hervorrufen. Es ist diese Übereinstimmung ein vollgiltiger Beweis dafür, wie sehr auch noch jene spätere Zeit unter dem gewaltigen Eindruck der architektonischen Schöpferkraft des perikleischen Zeitalters stand. Zugleich aber lag darin auch eine Huldigung für das von Hadrian so bevorzugte, mit so vielen Bauten ausgeschmückte Athen, den geistigen Mittelpunkt der damaligen Welt. Wie mußte das Herz der in feierlichem Zuge von Athen her nahenden Mysten höher schlagen, wenn ihnen im gespenstigen Scheine der Fackeln diese so wohlbekannten Formen entgegenleuchteten! Heute steht davon noch so viel aufrecht, daß, wer die athenischen Propyläen gesehen hat, sich leicht in den Trümmern zurechtfindet.

Nachdem man also die sechs Marmorstufen erstiegen und den außen von zweimal sechs dorischen, im Innern von sechs jonischen Säulen gestützten Bau durchschritten hatte, empfing den Heraustretenden, wenn er sich ein wenig zur Linken wandte, ein zweiter, kleinerer Thorbau, die sogenannten „kleinen Propyläen“. Ursprünglich war nur eine Thoröffnung vorhanden, bis sich dieselbe später als unzureichend erwies, und rechts und links ein Nebeneingang zugefügt wurde. Auch hier erinnern die Architekturglieder an die Bestimmung des Ortes, denn die Triglyphen sind mit Ährengarben und Cista mystica geschmückt. Appius Claudius Pulcher, der Konsul des Jahres 44 und Freund Ciceros, war es, der nach Angabe der erhaltenen Inschrift das Thor restaurierte. In diese Zeit mag die geringe Arbeit jener Triglyphen gehören; aus guter griechischer Zeit dagegen stammen die außerordentlich schönen Kapitelle der beiden Säulen, die rechts und links vor dem Thorweg standen und wahrscheinlich Dreifüße trugen; sie sind sechseckig und laufen an drei Ecken in Greifenköpfe aus, während Weinreben und, wie es scheint, Mohn den architektonischen Kern in reizender Anordnung umschlingen und beleben.

Die großen Propyläen

Aber auch dieses später von Appius Claudius restaurierte Thor war nicht das ursprüngliche, wie ein Blick auf den Plan lehrt. Denn die alte Festungsmauer, welche vor der Erweiterung des heiligen Bezirks durch die großen Propyläen mit den zugehörigen Mauerzügen das Gebiet der Göttinnen nicht nur vor dem Blick jedes Uneingeweihten abschloß, sondern auch einem feindlichen Angriff Trotz bieten sollte, läuft gerade auf diese Stelle zu: an Stelle der zierlicheren kleinen Propyläen haben wir uns, wie aufgefundene Spuren beweisen, in älterer Zeit ein von zwei Türmen flankiertes Festungsthor zu denken.

Ein ganz besonderes Interesse aber gewinnt diese ältere Umfassungsmauer dadurch, daß sie mit ihren Türmen einen handgreiflichen Beleg bietet für den im Altertum weitverbreiteten Luftziegelbau. Wenn man bedenkt, daß in Mesopotamien die meisten Städte fast ganz aus Luftziegeln bestanden, daß Königspaläste wie der des Kroisos in Sardes und des Mausolos in Halikarnaß dies Material nicht verschmähten, daß in Tiryns und Mykene ebenso wie in Troja Luftziegelmauern zu Tage traten; wenn wir aus der Geschichte wissen, daß die Mauern von Platää und Mantinea, und aus Inschriften, daß ein Teil der Stadtmauern Athens, ja selbst die berühmten Schenkelmauern (τἀ σκέλη, zwischen Stadt und Piräus) aus keinem andern Material gebaut waren, so tritt die Bedeutung dieses eleusinischen Fundes unmittelbar vor Augen.

Aber woraus bestehen zunächst diese Luftziegel? Gewöhnlicher ungereinigter Lehm, in dem sich oft große Kieselsteine, Muscheln und sogar Topfscherben finden, wird mit Stroh vermischt, zu flachen quadratischen Ziegeln geformt und mehrere Jahre lang an der Luft getrocknet. Es liegt in der Natur dieses Materials, daß es eine sehr große Wandstärke erfordert; bisweilen werden auch, um einen festeren Verband herzustellen, Holzballen eingezogen, wie auf der Burg von Troja (vgl. Menge, Troja und die Troas, Gymn. Bibl. 1. Heft, S. 58 f.). Als Mörtel benutzte man ziemlich reinen Lehm, der ebenfalls mit Stroh oder Heu vermengt war.

Sowenig wertvoll nun auch auf den ersten Blick dieses Material erscheint, so gab es doch unter dem südlichen Himmel selbst für Festungsanlagen nächst dem Quaderbau keine solidere Bauart, ja sie leistete Belagerungswerkzeugen wie dem Widder und Mauerbrecher größeren Widerstand als selbst eine Quadermauer; denn bei der größern Leichtigkeit und der geringem Kohäsion der Luftziegel stürzte, wenn einmal Bresche gelegt war, die Mauer nicht so leicht ein, als wenn beim Quaderbau ein Stein aus seinem Verbande gerissen wurde.

Gegen eines freilich mußte diese Ziegelmauer allseitig geschützt sein, gegen Nässe und Feuchtigkeit, eine Gefahr jedoch, die bei der größern Trockenheit der Luft und der geringeren Regenmenge des südlichen Klimas ungleich weniger zu bedeuten hatte als in unsern Gegenden. Gegen die Erdfeuchtigkeit schützte man sie dadurch, daß man einen Steinsockel aus Quadern oder Bruchstein unterlegte, der das obere Lehmziegelmauerwerk von der Erde isolierte. Dies ist die Konstruktion, die Xenophon bei den Überresten der Stadt Ninive vorfand. Bei den mit dem Namen Larisa bezeichneten Ruinen (Anab. III 4, 7) war der Sockel (κρηπίς) 20 Fuß hoch, bei den Mespila genannten (III 4, 10) maß er sogar 50 Fuß in der Höhe und Breite und bestand aus dem leicht zu bearbeitenden Muschelkalkstein.

Außerdem mußte die Mauer oben sorgfältig mit gebrannten Dachziegeln abgedeckt werden, weil sonst eindringender Regen die Lehmziegel in kurzer Zeit zerstört haben würde. Gegen seitlichen Regen endlich wurden sie mit einem Putze aus Lehm oder Kalk versehen, wie wir dies letztere gerade von den athenischen Mauern wissen. „War aber“, sagt darüber Dörpfeld in einem für diese Frage grundlegenden Aufsatze, „die Mauer so von allen Seiten gegen die Einflüsse der Witterung geschützt, so konnte sie jahrhundertelang bestehen, ohne baufällig zu werden“.

Die Reste der alten eleusinischen Festungsmauer nun sind uns unter der schützenden Erddecke, mit der man bei der spätern Erweiterung des Tempelbezirls das Terrain aufhöhte, sogar über 2000 Jahre erhalten geblieben. Der Sockel wird aus blauem eleusinischen Kalkstein gebildet, und die auf ihm aufsetzende Luftziegelmauer ist stellenweise noch über 3 m hoch und so gut erhalten, daß sich die Fugen der einzelnen Ziegel noch deutlich erkennen lassen. Die Dimensionen der letzteren sind 45x45x10 cm, sie sind also verhältnismäßig dünn, wodurch das Austrocknen an der Sonne wesentlich erleichtert wurde; die Stärke der Mauer selbst ist stellenweise eine gewaltige, sie beträgt zwischen den beiden östlichen viereckigen Türmen nicht weniger als 4,50 m! Die Thortürme, die später bei Errichtung der kleinen Propyläen teils abgerissen, teils überbaut wurden, hatten behufs größerer Widerstandskraft noch einen festen Kern von sogenanntem Brecciastein (ἀρούρειος λίθος), einem an Nagelfluh erinnernden, aber geologisch nicht mit dieser gleichartigem Kieselkonglomerat. Bei einer spätern Restauration des einen Turmes wandte man den leichter zu bearbeitenden Piräusstein an, und es ist von Interesse zu erfahren, daß nach Angabe der mitaufgefundenen Bauinschrift der Transport jedes Quaders eine Drachme gekostet hat.

Wenden wir uns nun, bevor wir aus der Prozessionsstraße geradeaus gehen, rechts, so gelangen wir durch ein kleines Thor in einen teils von Mauern, teils von Felsen eingeschlossenen trapezförmigen Bezirk, in dem sich eine kleine Cella mit Pronaos befindet. Die dort gemachten Funde, die sich alle auf den Totenkultus beziehen, beweisen, daß wir es hier mit einem Heiligtum des Pluto zu thun haben, der als Gemahl der Persephone ein Anrecht hatte, hier verehrt zu werden. Doch war diese Kultstätte ursprünglich wohl nicht in den heiligen Bezirk der beiden Göttinnen mit eingeschlossen. Dies ist nicht nur aus sakralen Gründen wahrscheinlich, auch die Lage der alten Festungstürme beweist es, die den engen Raum zwischen der Ostmauer und dem westlich vorspringenden Felsplateau sperrten. Hinter dem Tempelchen, das natürlich nur in den Fundamenten erhalten ist, befindet sich eine kleine, in den überhangenden Fels sich hineinwölbende Grotte, die durch die Wände des Tempels abgeschlossen wurde. Wie in Delos die Grotte auf dem Kynthos die älteste Stätte des apollinischen Kultus war, so ist auch hier die teils natürliche teils künstliche Wölbung im Fels als der ursprüngliche Sitz des Totenkultus anzusehen. Eine zweite, kleinere Grotte schließt sich nach Norden hin an.

Rekonstruktion der Anlage

Betreten wir nun die zum Telesterion führende Prozessionsstraße. Sie war, wie reichlich erhaltene Spuren zeigen, mit abwechselnd blauem und weißem Marmor in Querstreifen gepflastert. An einer in den Fels gehauenen Freitreppe vorbei, die zu einem Gebäude unbekannter Bestimmung führte, gelangen wir zu einem kleinen in den Fels einschneidenden Bau, in dem man ein Schatzhaus erkennt, wie solche, zur Aufbewahrung der Weihgeschenke bestimmt. z. B. in Olympia, Delos und Delphi zum Teil in ansehnlicher Zahl aufgefunden worden sind. In Eleusis werden deren zwei inschriftlich bezeugt, für jede der Göttinnen ein besonderer.

Wir lassen den hinter dem Schatzhaus weit zurücktretenden, in den Fels tief eingeschnittenen Tempel unbekannter Bestimmung Z rechts liegen (den abergläubischen Pausanias warnte ein Traum, von dem zu berichten, was innerhalb des heiligen Bezirks lag!) und treten durch die eine der sechs Thüren in den großen Weihetempel ein.

Es ist anfangs schwer, sich inmitten des Gewirrs von Mauerzügen und Marmortrümmern zurechtzufinden, doch mit Hilfe des Planes orientieren wir uns bald. Man sieht auf den ersten Blick, daß der Grundriß dieses Telesterions nichts gemein hat mit demjenigen eines gewöhnlichen Tempels. Der Tempel ist das Wohnhaus des Gottes; sein Grundriß ist hervorgegangen aus dem des menschlichen Wohnhauses, wie wir ihn noch bei den „Palästen“, in Tiryns und Mykene sowie in Troja sehen: dem Megaron entspricht die Cella, wo der Gott im Bilde wohnt, der Vorhalle (αἴθουσα) der Pronaos. Das Telesterion dagegen war bestimmt, auch die große Masse der Eingeweihten aufzunehmen, die sich zu den Eleusinien einfanden, und bedurfte zu diesem Zweck eines großen Saales mit an den Wänden entlang laufenden Sitzstufen, von wo man den mystischen Cärimonien zuschauen konnte. Die Decke dieses Saales konnte nur durch innere Säulenstellungen nach Art der Säulensäle der ägyptischen Tempel getragen werden, wenn auch dadurch den Zuschauern die Übersicht über den Innenraum sehr erschwert wurde.

Sechs Reihen zu sieben Säulen nun trugen die Decke des imposanten quadratischen Raumes von fast 62m lichter Weite. Rings herum an den Wänden liefen, die Eingänge abgerechnet, acht Sitzstufenreihen von zusammen ungefähr 1350m Länge, die fast 3000 Personen Platz boten. Diese Stufen bestehen auf der Nordwestseite, da, wo der Tempel in den Berg hineingearbeitet ist, aus dem natürlichen Fels, sonst sind sie aus Quadern aufgemauert. Die 42 Säulen trugen eine obere Etage, welche sich ohne Zweifel nach der dem Burgfelsen abgewonnenen Terrasse öffnete.

Diesem gewaltigen Bau war eine ebenso imposante Vorhalle vorgelagert, die Halle des Philo, des berühmten Architekten, welcher um das Jahr 300 auch das großartige Arsenal für 1000 Schiffe im Piräus baute, dessen Reste man jetzt wieder aufgedeckt hat. Die Marmorpflasterung dieser mächtigen Halle ist noch gut erhalten und auf unserm Bilde deutlich zu erkennen.

So stand der Bau in der Kaiserzeit, als der Mysterienkultus aus der Unbefriedigung, die das sinkende Heidentum in den Herzen zurückließ, neue Kräfte sog, und die Einweihung in die Mysterien auch namentlich von vornehmen Römern gesucht wurde. Aber wie viele Entwicklungsstufen hat diese in ihrer Art einzige Bauanlage durchgemacht! Es giebt schwerlich einen zweiten Ort der antiken Welt, wo sich, wie hier in Eleusis, der Nachweis führen läßt, wie an ein und derselben Stelle im Lauf der Zeit aus einem ganz kleinen Heiligtum ein mächtiger Bau sich entwickelt hat.

Zu allerunterst traf man bei den Ausgrabungen auf Spuren einer Anlage aus ältester, sogenannter mykenischer Zeit: eine Terrassenmauer, ein kleines Gebäude und die Reste eines Altars (X), in dessen Aschenschicht unzählige Weihgeschenke lagerten, jene primitiven Thonpuppen, wie sie sich auch in Olympia zu Tausenden gefunden haben.

Die zweite Anlage war ein Polygonalbau aus blauem eleusinischen Kalkstein (A-A-A), dessen südliche Ecke in zwei Schichten noch gut erkennbar ist. Die polygonale Konstruktion nähert sich jedoch an der Ecke der sorgsameren Fügung des Quaderbaus. Die mit der Südostmauer parallelen Mauerzüge sind Stützmauern für die Tempelterrasse. Dies wird der Tempel sein, den in dem alten homerischen Hymnus auf Demeter diese von den Eleusiniern verlangt und erhält, V. 270 ff. und 296 ff.:

ἀλλ᾽ ἄγε µοι νηόὀν τε µέγαν καὶ βωμὸν ὑπ᾿ αὐτῶι

τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος

Καλλιχόρου καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῶι.

Unter der πόλις ist die Altstadt, die spätere Akropolis zu verstehen, wie auch die Burg von Athen in alter Zeit πόλις hieß. Wie gut die letzten Worte auf die ganze Tempelanlage passen, ist ohne weiteres einleuchtend.

Einen weiteren Aufschwung brachte dem Heiligtum die glänzende und für Athen so segensreiche Tyrannis der Pisistratiden. Aus ihrer Zeit stammt der dritte Bau, denn die Konstruktion seiner Fundamente stimmt genau überein mit der des alten Athenatempels auf der Burg und des Tempels des olympischen Zeus in Athen, die beide der Pisistratidenzeit angehören. Fünf Reihen von je fünf Säulen, deren viereckige Basen aus unserm Bild erkennbar sind, trugen das Gebälk des ein Quadrat von über 25m bildenden Saales, dem eine Vorhalle vorgelagert war. Damit ist auch die Gestalt vorgezeichnet, welche dem Bau schließlich in der Kaiserzeit gegeben ward; denn auch die Sitzstufen haben sich an der Nordostwand erhalten, wo sie bei der römischen Erweiterung überhöht wurden, während sie an den andern drei Seiten entfernt werden mußten.

Die Zeit nach den Perserkriegen, die kimonische Epoche, die ja auch die Akropolis von Athen einer Umgestaltung unterwarf, hat in Eleusis ebenfalls ihre Thätigkeit entfaltet. Standspuren runder Säulen (aa auf dem Plan) mit größeren Zwischenräumen erweisen, daß man damals den Pisistratischen Tempel nach dem Berge zu um das Doppelte erweiterte, so daß aus dem Quadrat ein langes Rechteck wurde; in welches auch die Vorhalle einbezogen ward.

Aber auch der großartige Aufschwung Athens unter der Leitung der perikleischen Politik hat in Eleusis seinen Ausdruck gefunden. Neben den kimonischen Erweiterungsbau stellte man jetzt nach den Plänen des Iktinos, des Erbauers des Parthenon, einen gleich großen mit erweiterter Säulenstellung (zweimal vier Säulen, auf dem Plan mit bb bezeichnet), so daß, wenn auch der untere Raum noch geteilt war, wenigstens der Oberstock eine gemeinsame Halle bilden konnte. Sodann faßte man den Plan, nicht nur eine Vorhalle (πρόστασις), sondern auch eine Ringhalle (περίστασι) anzulegen. Man sehe die mächtigen Fundamentierungen für diese Ringhalle mit den Widerlagern für die Ost- und Südecke des Tempels (EE' auf dem Plan); damals wird man auch die Breite der beabsichtigten Peristasis aufweisende Felsterrasse dem Burgberg abgewonnen haben, um dort wenigstens für das zweite Stockwerk den Plan durchzuführen.

Da brach der unglückselige peloponnesische Krieg herein und wurde, wie er die Vollendung der Bauten der athenischen Akropolis hinderte, für die erst in zweiter Linie in Angriff genommenen eleusinischen Pläne erst recht verhängnisvoll. Mit dem Falle Athens und dem Ausbruch des Bürgerkrieges wurde auch Eleusis, dessen Akropolis die Dreißig besetzten, in Mitleidenschaft gezogen.

Erst im 4. Jahrhundert, als durch die glänzende Verwaltung des Redners Lykurg die Finanzen Athens einen neuen Aufschwung genommen hatten, der an die perikleische Zeit erinnerte, gedachte man auch wieder des alten perikleischen Planes, und der schon erwähnte Philo war es, der wenigstens einen Teil der projektierten Ringhalle, die Vorhalle, erbaute.

Erst der römischen Kaiserzeit und ihrem glänzendsten baulichen Vertreter, Hadrian, blieb es vorbehalten, den bisher noch geteilten Innenraum des Unterstocks einheitlich zu gestalten und den Bau so glänzend herzustellen, wie wir ihn bei unserm ersten Eintreten geschildert haben. Eine große in griechischer Sprache abgefaßte Inschrift, auf der eine Ecksäule des römischen Baues steht, liefert dafür den urkundlichen Beweis.

Fürwahr es hatte einen eigenartigen Reiz, hier alle Hauptepochen der attischen Geschichte sozusagen in Steinschrift von den erhaltenen Trümmern abzulesen und das Werden und Wachsen dieses Heiligtums den stummen Steinen abzulauschen.

Bis zum Jahre 396 n. Chr. bestand so das Heiligtum in altem Glanze fort, wo es durch den Gotenkönig Alarich zerstört ward. In oströmischer Zeit endlich wurden seine Trümmer, wie die der Tempelbauten zu Olympia, auf kaiserlichen Befehl zu Bollwerken gegen die eindringenden Barbarenhorden umgeschaffen.

Den besten Überblick über dies ganze Trümmerfeld gewinnt man, wenn man an der Südwestmauer des Tempels entlang auf die erwähnte Felsterrasse emporsteigt. Am nördlichen Ende derselben führen Stufen zu einem Tempel hinauf, dessen Südostmauer jetzt von der weißgetünchten Kapelle der Panagia (=Mutter Gottes) durchschnitten wird; auf den Fundamenten der Nordwestmauer steht der zur Kapelle gehörige Glockenturm.

Westwärts steigt man dann hinan zur Höhe der Akropolis. Doch mich zog es hinab zum Meere, dessen tiefes Blau zum erquickenden Bade einlud. Aber vorher galt es noch den südlichen Teil des Tempelbezirks zu besichtigen. Die Mauer des perikleischen Bezirks endigte nach Süden zu mit dem großen runden Turm F1, um von da ungefähr parallel mit der Südwestmauer des Tempels dem Berge zuzustreben. Erst später wurde die Mauer in anderer Technik noch weiter nach Süden und Südwesten geführt (F2 F3), um noch eine Reihe von Bauten einzuschließen, über deren Bestimmung man noch im unklaren ist, zumal auch hier ganz verschiedene Zeiten mitgearbeitet haben. Eine große Säulenhalle, nur durch den Thoreingang unterbrochen, scheint bei Erweiterung des Bezirks nach Süden angelegt worden zu sein und einen älteren Bau zerstört zu haben, in dem man nach Analogie einer ähnlichen Anlage zu Olympia ein Rathaus (βουλευτήριον) erkennen möchte. In späterer Zeit jedoch wurde auch die Säulenhalle ihrerseits durch Anlage eines theaterartigen Baues zerstört, welcher von zwei turmartigen quadratischen Vorsprüngen (d d' auf dem Plan; d auf dem Bilde gut erkennbar) flankiert wurde.

Nachdem wir dann noch dem Museum einen Besuch abgestattet, wo man eben beschäftigt war, ein großes Dankrelief für Demeter, Kora und eine dritte jugendliche männliche Gottheit aus unendlich vielen Bruchstücken zusammenzusetzen, gewann ich durch das Südthor den Ausgang nach der See. Ein Fleckchen, ὅπου ἦν ἀνέμοιο, war bald gefunden und wohlgemut schwamm ich in die kühlenden Fluten hinaus, der Insel Salamis entgegen.

Als ich zurückkehrte, fand ich unsre Reisegesellschaft auf dem freien Platz vor der Kirche versammelt, wo die Mädchen des Dorfes in prächtigster Nationaltracht gerade die großen Reigentänze aufführten, welche ebenso wie diejenigen, die wir vorher in Megara sahen, einen Hauptanziehungspunkt für die Einheimischen und Fremden Athens bilden. Reihen von ungefähr zwanzig Mädchen, sich kreuzweis an den Händen gefaßt haltend, vollführten unermüdlich unter leisem, näselnden Gesang den etwas einförmigen Reigentanz, der jedoch durch den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Kostüme ein entzückendes Schauspiel bot. Von der Tribüne des Wirtshauses, der Kirche gegenüber, ließ sich bei einem Glase Masticha2) das interessante volkstümliche Treiben am besten übersehen, bis es Zeit war, die Rückfahrt nach Athen anzutreten.

―――――

1) Die fränkische Herrschaft überdauert in Griechenland das lateinische Kaisertum (1204 - 1261) stellenweise um mehr als ein Jahrhundert.

2) Ein aus dem Harz des Mastixbaumes destillierter süßer Liqueur, der mit Wasser gemischt eine milchige opalisierende Flüssigkeit bildet und bei großer Hitze sehr erfrischend wirkt.

|