| |

III.

Mutter, Heimat und Natur bilden in Segantinis Gedankenwelt und nicht minder in seinem Gefühlsleben eine unlösbare Einheit. Vermöge ihrer inneren Verwandtschaft verschmelzen sie, wie wir es auszudrücken pflegen, zu einem «gefühlsbetonten Komplex».

Die ungewöhnliche Macht dieses Komplexes erklärt sich aus Segantinis Kindheitsgeschichte. Als er seine Mutter verlor, mußte er auch die Heimat und die Natur verlassen. Mit einem Schlage wurde er all seiner höchsten Güter beraubt; in seiner Erinnerung blieben sie daher untrennbar verbunden.

Der Vater nahm ihn fort aus der Umgebung, die er liebte; die große Stadt, in der er einsam blieb, vermochte dem Gemüt des Knaben nichts zu geben. Da verschloß er sich gegen den Vater und gegen die Stadt. Weil sie ihn Liebe entbehren ließen, wandte er seine Gefühle für immer von beiden ab. Der Überschwang seiner Liebe zu Mutter, Heimat und Natur mußte durch diesen Kontrast noch eine besondere Verstärkung erfahren.

In der elendesten Zeit, die er als Jüngling durchleben mußte, benützte Segantini jeden freien Augenblick, um aus der Stadt hinaus in die Natur zu flüchten, die er nach dem Zeugnis seiner Freunde mit schwärmerischer Hingebung liebte. Als es ihm dann gelungen war, in seiner Bice einen Ersatz der Mutter zu finden, da duldete es ihn nicht länger in Mailand. Es zog ihn zurück zur Natur; er mußte sich auch für die früh verlorene Heimat einen Ersatz suchen. So ging er mit seiner jungen Frau nach Pusiano in der Brianza, der Gegend zwischen den beiden südlichen Armen des Comer Sees. Dort wurde er zum Maler seiner einfachen ländlichen Umgebung.

Segantini war um jene Zeit vom Höhepunkt seiner Kunst noch weit entfernt. Es war, wie Servaes zutreffend bemerkt, ein begrenztes Gebiet, in dem sich seine Kunst bewegte. Er malte Bilder aus dem Dorfleben, die nicht frei von genrehaftem Anstrich waren; einzelne darunter verrieten auch, daß er sich vom Einfluß der Schule doch nicht gänzlich emanzipiert hatte. Seinen späteren Werken näherte er sich damals am meisten, wenn er die Gemeinschaft von Mensch und Tier darstellte. Alle diese Szenen enthielten wenig Bewegung; da sind träumende Hirten, ein Hirtenmädchen, das still sein Ave Maria betet, eine Mutter, die sich trauernd über eine leere Wiege beugt. Und alle diese Bilder waren in dunklen Tönen gehalten. Segantini malte um jene Zeit das matte Licht der Innenräume, das Zwielicht der Mondnacht, den finsteren Gewitterhimmel und mit besonderer Vorliebe die matte Beleuchtung des Sonnenunterganges.

Häufig ist den Werken aus jener Zeit ein bestimmter Gefühlston eigen. Der Mensch nimmt sich mit Güte und Mitgefühl der Tiere an. Voll mütterlicher Zärtlichkeit hält das Hirtenmädchen auf dem Bildchen «Uno di più» das neugeborene Lamm in den Armen; der Hirt auf dem Gemälde «die Schafschur» beugt sich liebevoll und milde zu dem Tier hernieder, dem er die Wolle nimmt.

La tosatura delle pecore

In erster Fassung entstand damals ein Bild, dessen Sujet der Künstler später wieder aufgenommen und zur vollen Ausgestaltung gebracht hat: «Ave Maria a trasbordo». Eine müde Ruhe liegt über diesem Bilde. Der Mann im Boot läßt die Ruder still liegen; die Frau mit dem Kinde im Arme scheint im Schlummer versunken. Die Schafherde, die das Fahrzeug füllt, drängt nach der dem Beschauer zugekehrten Seite, aber die Rücken der Tiere bilden eine nur wenig bewegte Fläche. Über dem Ganzen liegt die Beleuchtung des Sonnenunterganges, der Friede des Abends.

Ave Maria a trasbordo I

Dieses Bild vereinigt alle charakteristischen Züge der Brianza-Zeit in sich; vielleicht ist es das beste Werk jener Periode: ein ganzer Segantini. Damals ging in dem Künstler eine Wandlung vor sich. Er hörte auf, das rein Technische gering zu schätzen und den Gefühlsinhalt als das allein Wesentliche am Kunstwerk zu betrachten.

Servaes 1) spricht mit bezug auf diese Zeit von einem zwanglosen Sichausgeben des Künstlers. Seine Produktivität war groß. Er gab dem Bedürfnis, seinen Gemütsbewegungen («sentimenti») einen künstlerischen Ausdruck zu verleihen, in weitem Maße nach.

In den autobiographischen Aufzeichnungen sagt Segantini: «Die Natur war für mich gleichsam ein Instrument geworden, das Töne von sich gab, die all das, was mein Herz erzählte, begleiteten. Und dieses sang die ruhigen Harmonien der Sonnenuntergänge und das innerste Wesen der Natur. So wurde mein Geist durch eine große Melancholie genährt, die in der Seele in unendlicher Süße wiederklang.»

Wir müssen aus Segantinis Seelenleben in jener Zeit zwei Erscheinungen herausheben: die Neigung zur Schwermut und die teilnehmende Liebe, die mitleidsvolle Güte zur Kreatur. Diese Aufgabe erwächst uns besonders darum, weil Segantini in beiden Beziehungen späterhin eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht hat.

Wir erinnern uns, daß während der Entwicklungsjahre der Sexualtrieb des Künstlers eine weitgehende Einschränkung erfahren mußte. Wenn nun – wie dargelegt wurde – die männlich-aktive Triebkomponente in hohem Maße verdrängt wird, so pflegt daraus eine Verstärkung der ihr entgegengesetzten Komponente hervorzugehen. In das gesamte Seelenleben wird ein Zug von Passivität hineingetragen, der in mehr als einer Hinsicht an das psycho-sexuelle Verhalten des Weibes erinnert. Die Hingabe an Leiden wird der energischen Aggression vorgezogen. So entstehen die bei den Neurotikern so häufigen schwermütigen Verstimmungen, die regelmäßig – freilich nicht immer bewußtermaßen – neben der Qual eine Lust in sich bergen. Von dieser «süßen Melancholie» erzählt Segantini nicht als von einem Übel, sondern als von einer reichen Quelle der künstlerischen Inspiration. Auf den Bildern dieser Zeit findet der Zug zur Passivität, findet die Schwermut symbolisch Ausdruck durch die ernste Ruhe und die gedämpfte Beleuchtung. Der Sonnenuntergang, den Segantini damals so oft darstellte, weist uns auf Todesgedanken hin, wie sie jeder schwermütigen Verstimmung angehören und zugleich auf den Mittelpunkt aller seiner Phantasien: auf die Mutter. «Sie war schön wie ein Sonnenuntergang im Frühling» schrieb er später von ihr. Todesphantasien, die einstmals der Mutter gegolten und sich später auf die eigene Person des Sohnes zurückgewandt hatten, fanden ihre Sublimierung in den Werken dieser Zeit.

Die teilnehmende Liebe zur Natur, das «Mit-leiden» mit allen Wesen wurde schon früher von der Verdrängung der aggressiven Triebregungen hergeleitet. So bildeten eigenes Leiden und Mitleiden damals das Ziel der sublimierten Triebe.

Es kam die große Wandlung im Seelenleben des Künstlers. Die müde Schwermut hörte auf, die vorwaltende Stimmung zu sein; sie machte einer enthusiastischen Schaffensfreude Platz. Später freilich und besonders in der letzten Lebenszeit, bekam die düstere Stimmung des öfteren wieder die Oberhand.

Wir kennen diesen Vorgang sehr wohl von den Neurotikern her. Auch bei diesen pflegt die Pubertät einen über das normale hinausgehenden Verdrängungsschub mit sich zu bringen, wodurch die Sexualität des Neurotikers sich dem weiblichen Typus in bemerkenswertem Grade annähert. Auch die Neurotiker neigen von der beginnenden Geschlechtsreife an oft bis ins dritte Dezennium des Lebens und noch darüber hinaus zu trüber, weltschmerzlicher Stimmung und zur passiven Hingabe an ihr Leiden. Nur allmählich überwinden sie dieses Stadium und schwingen sich auf zu einer entschiedenen Lebensbejahung und zu normaler, nicht selten sogar zu übertriebener Arbeitsleistung.

Es gelang Segantini jetzt in glücklichster Weise, seine aggressiven Triebregungen, anstatt sie, wie bisher, durch Reaktion ins Gegenteil zu paralysieren, in einen mächtigen Arbeitsdrang umzusetzen. Und indem die männliche Aktivität zum herrschenden Prinzip in ihm wurde, änderte sich auch seine Auffassung der Natur und der Charakter seiner Kunst. Von der Brianza aus zog Segantini zunächst für kurze Zeit hinauf nach Caglio, das hoch überm Comer See liegt. Dort schuf er sein erstes Gemälde in großem Format: «Alla stanga» (An der Barre): eine weite Landschaft in Spätnachmittagsbeleuchtung; verteilt in ihr, teils dem Beschauer nahe, teils fern, Reihen von Kühen an der Barre; dazwischen Menschen, die ihrer ländlichen Arbeit obliegen. Das war kein genrehafter Ausschnitt aus dem Hirtenleben mehr; das war ein kühner Versuch, durch die Kunst die Gesamtnatur zu umfassen.

Alla stanga

Bald danach brach Segantini mit seiner Gattin auf, um im Hochgebirge einen Ort zur dauernden Niederlassung zu suchen. Nach langen Streifzügen wählte er das Dorf Savognin in den Graubündner Alpen (1886). Dies jungfräuliche Stück Erde schien ihm am vollkommensten seinem Naturgefühl zu entsprechen. Das stille Gebirgsdorf, das draußen in der großen Welt kaum jemand mit Namen kannte, wurde ihm zu einer neuen Heimat. Er lebte hier mit Frau und Kindern das Leben der Gebirgsbewohner.

Der Aufstieg aus dem Voralpenland der Brianza zum Hochtal von Savognin ist ein Markstein in Segantinis Entwicklung. Was ihn zur Höhe zog, das waren zunächst die Berge, die er in dieser neuen Heimat so nahe vor sich hatte wie in der alten seiner Kinderjahre. Er wünschte weiter – wie es in einem seiner Briefe heißt – zu einer restlosen Kenntnis der Natur zu gelangen. Auf das Auge des Künstlers übte die Durchsichtigkeit der Luft, die Reinheit des Sonnenlichtes, die Leuchtkraft der Farben dort oben eine mächtige Anziehung. Vor allem aber bedeutete der Aufstieg zur Höhe ihm, dem einsam Schaffenden, symbolisch das Streben nach Aufwärts, nach Vollkommenheit, bedeutete die Sehnsucht, in rastlosem Schaffen beständig über sich selbst hinaus zu wachsen, das Verlangen, sich als Künstler die gesamte Natur zu erobern, um wie ein König über sie zu herrschen. «In jenem Lande», so heißt es in der Selbstbiographie, «lenkte ich kühner mein Auge auf zur Sonne, deren Strahlen ich liebte, die ich mir erobern wollte.»

Die Arbeit der nun folgenden Jahre war alles andere denn ein «zwangloses Sichausgeben». Es war ein Anspannen aller Kräfte, in dem die sublimierte Aggressionslust ihr Genügen fand. Seinem eigenen Geständnis nach war Segantini von einer Erregung ergriffen, die ihn Arbeit und Mühsal nicht fühlen ließ. Alles in ihm drängte nur nach dem Werke, das er als die «Fleischwerdung des Geistes in der Materie», als einen Schöpfungsakt bezeichnete!

Welcher Unterschied in der Auffassung! Der gleiche Mensch, der jahrelang durch müde Schwermut das Leben verneint hatte, er sah sich jetzt in kühnem Gedankenflug als Schöpfer, als Herrscher der Natur. Er fand den Weg zu sich selbst zurück, indem er die Größenphantasien seiner Kindheit wieder aufnahm.

Die milde, mitfühlende Liebe zur Natur aber ging über in ein heißes Begehren, in ein heftiges Besitzen wollen. Segantini schildert es mit glühenden Worten, die hier im Auszug wiedergegeben seien:

«Ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber der Natur. An einem schönen sonnigen Frühlingstage in diesen mir zur Heimat gewordenen Bergen ..... fühle ich einen unendlichen Jubel; das Blut pocht mir in den Adern wie in der ersten Jugendliebe vor dem angebeteten Mädchen.

«Ich berausche mich an dieser Liebe, die niemals sättigt, neige mich zur Erde und küsse die Grashalme, die Blumen...

«Ich dürste, o Erde, und hingeneigt zu deinen reinsten und ewigen Quellen trinke ich, trinke von deinem Blute, o Erde, das Blut von meinem Blute ist.»

In die Sprache der Wissenschaft werden wir diese Gedanken so übersetzen: Der Anblick der Natur versetzt die Sinne des Künstlers in einen Rausch, den er selbst mit der sexuellen Erregung in Parallele stellt. Die sublimierten Triebe fordern mit Ungestüm Befriedigung; ihr Verlangen richtet sich nach keinem geringeren Objekt, als nach der Gesamtnatur. In der brünstigen Liebe zur mütterlichen Natur feiert die Liebe zu jener Mutter ihre Auferstehung, die «Blut von seinem Blute» war.

Ave Maria a trasbordo II

Das erste Jahr des Savogniner Aufenthaltes zeitigte Werke, die zu Segantinis besten Leistungen zählen. 2) Einige davon nehmen ältere Motive der Brianza-Periode wieder auf; gerade diese Bilder aber zeigen am deutlichsten den Zuwachs seines Könnens. Da ist an erster Stelle «Ave Maria a trasbordo» zu nennen. Mit genialer Hand gab Segantini dem Bilde eine etwas veränderte Raumeinteilung und eine neue Beleuchtung; vor allem aber machte er den ersten Versuch mit einer neuen Technik, der Farbenzerlegung, auf die wir späterhin zurückkommen. In dieselbe Zeit fällt das entzückende Bild des «strickenden Mädchens am Zaun». Als er in der Brianza das gleiche Motiv zum ersten Male zur Darstellung brachte, da gab es für ihn nur trübes, dämmeriges Licht. Jetzt ist alles vom blendenden Sonnenlicht durchflutet.

Ragazza che fa la calza

In dieser Periode der Umwälzungen gab es in Segantinis Kunst nur einen ruhenden Pol: den Mutterkomplex. Was an Gedanken und Gefühlen in dessen Bereich gehörte, schien keinem Wechsel und Wandel unterworfen zu sein. Das zeigte sich so recht in folgendem für Segantini charakteristischen Zug. Das junge Bauernmädchen, das er als «strickendes Mädchen» dargestellt hatte, ließ er nicht wieder von sich gehen. «Baba» – so wurde sie genannt – mußte in sein Haus übersiedeln. Sie blieb durch alle folgenden Jahre sein einziges Modell, daneben war sie seine und seiner Familie treue Hausgenossin. In ihr hatte er den Typus gefunden, dessen er für die Bilder der Mütterlichkeit und der Arbeit benötigte. Hier bedurfte er keines Wechsels, und so hielt er an dem einzigen Modell fest

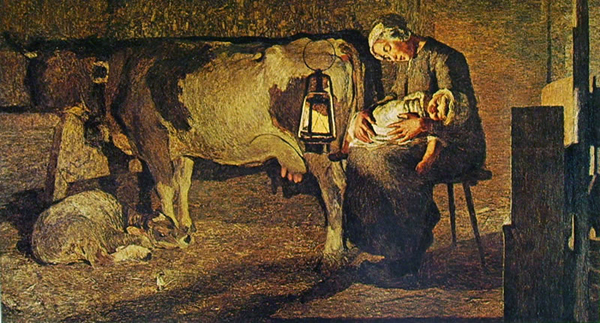

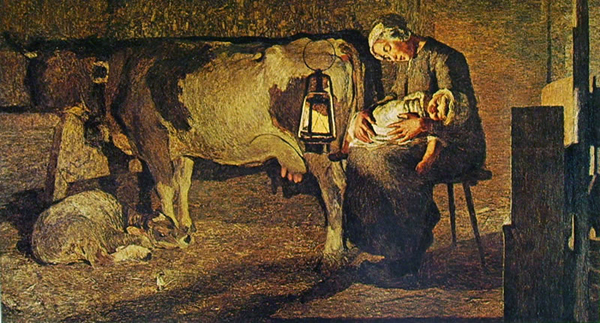

Le due madri

Die Idee der Mütterlichkeit aber verkörperte er in der folgenden Zeit in einem großen Meisterwerk von hinreißender Kraft: «Die beiden Mütter». Eine Magd sitzt im Stall auf einem Schemel; während sie ihr schlafendes Kind mit beiden Armen umfängt, ist ihr Kopf im Schlummer herabgesunken. Dicht neben ihr sieht man den massigen Körper einer Kuh, der zu Füßen ein junges Kälbchen liegt. Eine herabhängende Laterne wirft ein gedämpftes, rötliches Licht auf die Frau und das Kind und auf die hintere Körperhälfte der Kuh; im übrigen herrscht ein matter Dämmerschein. Eine feierliche Ruhe liegt über der Gruppe; man kann nur der feinsinnigen Bemerkung von Servaes zustimmen, daß der Künstler gerade durch diese allen Figuren des Bildes gemeinsame Ruhe eindringlich die Wesensgleichheit der beiden Mütter betont. Diese Wirkung wird durch ein anderes, ebenso einfaches Mittel, nämlich durch die Linienführung verstärkt. Servaes sagt in dieser Beziehung: «Mit geradem Rücken steht die Kuh und senkt den Kopf still in den Trog. Und wo der Kuhrücken aufhört, erscheint der Kopf der jungen Menschenmutter und deren Rücken nimmt die streng gezogene Horizontallinie auf und läßt sie sanft hinabgleiten. Unweit darüber schneidet das Bild ab, sodaß man deutlich sieht (und doch nur dunkel empfindet), wie der Bildrand dem Kuhrücken parallel läuft. Die diskrete Feierlichkeit dieser Gliederung setzt sich beim betrachtenden Beschauer unbewußt in einen Gefühlswert um. Mit solch leiser Hand lenkt der Künstler unsere Seelen.»

L'aratura

Bice und Giovanni vor «L'aratura»

Um das Jahr 1890 gelang es Segantinis unausgesetztem Bemühen, die Technik der Farbenzerlegung zu der ersehnten Vollendung zu bringen. Das herrliche Gemälde «Die Pflüger» (in früherer Passung «die Scholle» benannt) war die erste reife Frucht dieser Arbeit. Jetzt war es ihm gelungen, die durchsichtige Klarheit der Luft, das Vibrieren der Farben in jenen Höhen zur Darstellung zu bringen, wie keiner vor ihm vermocht und keiner nach ihm es erreicht hat. Er stellte den Menschen samt seinen treuen Genossen, den Haustieren, wundervoll plastisch in den Vordergrund des Gemäldes. Er führte alle Details der Landschaft mit der nur ihm eigenen Liebe aus. Die langgestreckte Alpenkette im Hintergrund strahlt in unendlich reichem Wechsel von Fels und Schnee. Über allem liegt das zitternde Blau eines leuchtend klaren Himmels.

Segantini gelangte zu dieser Vollendung der divisionistischen Technik ganz selbständig. Das gleiche Problem beschäftigte damals die Maler allerorten; auf mannigfache Art suchte man es zu lösen. Unabhängig von all diesen Versuchen ging Segantini mit ruhiger Sicherheit seines Weges, bis er sein Ziel erreicht hatte.

Es war nicht seine überragende künstlerische Begabung allein, die ihm den Weg wies. Das Suchen nach Licht und Farbe lag tief in seinem Triebleben. Nach Licht und Farbe lechzte sein Auge und so mußte er, einem inneren Drange folgend, sein höchstes Streben nach einer vollkommenen Darstellung beider richten.

Schon in einer seiner frühesten Arbeiten als Kunstschüler hatte er sich ein Beleuchtungsproblem gestellt und es selbständig gelöst. Hernach freilich, in den Zeiten der melancholischen Stimmung, war er ganz zur Dunkelmalerei übergegangen. Als es ihn dann zu den Höhen zog und er die Natur beherrschen wollte, da fand seine Siegerstimmung ihren Ausdruck in der Sehnsucht nach dem strahlenden Sonnenlicht, das dort oben seinen vollen Glanz entfaltet.

Welche Gefühle der Anblick aller dieser Herrlichkeit in ihm erregte, haben wir schon aus Segantinis eigenen Worten erfahren. Er betrachtete die Natur mit den Augen des Verliebten; sie versetzte ihn in einen Rausch von Seligkeit. Es bedarf also nicht erst des Beweises, daß hier eine weitgehende Sublimierung derjenigen geschlechtlichen Triebkomponente in die Erscheinung tritt, die wir die Schaulust benennen. Dieser Trieb dient der Anregung der Libido durch das Betrachten körperlicher Eigenschaften des Sexualobjektes, die wir schlechtweg als dessen «Reize» zu bezeichnen pflegen. Die Sublimierung des Schautriebs liefert einen Hauptbeitrag zur Konstituierung derjenigen Sexualhemmung, die wir als das Schamgefühl bezeichnen; er ist überdies in hohem Maße der künstlerisch-ästhetischen Sublimierung fähig.

Segantinis Schautrieb war, trotz seiner eminenten Stärke, vom eigentlich Sexuellen in auffälligem Grade abgewandt. Nur ganz ausnahmsweise finden wir auf einem Bilde eine nackte Figur. So auf dem der späteren Zeit angehörenden Gemälde «Die Quelle des Übels».

La vanità

Eine nackte weibliche Gestalt, die sich im Wasser spiegelt, stellt allegorisch die Eitelkeit dar. Hier verfolgt der Künstler mit der Darstellung des Nackten einen ethischen Zweck! In einen durchsichtigen Schleier hüllt er die «Dea pagana», die heidnische Göttin der Sinnlichkeit. Beide genannten Werke gehören bezeichnenderweise nicht zu den stärksten des Meisters. Eine ganz andere Kraft liegt in der «Dea christiana», der gütigen Mutter mit dem Kinde; diesem Bilde – so merkt man – konnte er die ganze Kraft seiner Gefühle einhauchen. Vollends vermißt man in Segantinis Werken alles Grobsinnliche. Wo er erotische Szenen darstellt, da malt er sie zart, innig und keusch.

Der Natur wandte sich seine sublimierte Schaulust zu; Licht und Farbe waren ihm die Quelle ekstatischen Glückes. Aus seiner Kindheit erzählt Segantini, wie der Anblick eines Anstreichers, der mit Pinseln und Farben hantierte, ihn mit brennender Neugierde erfüllte. Wie gebannt betrachtete der Knabe das kunstlose Geschmier des Handwerkers. Er entdeckte in den Farbenflecken phantastische, tierische und menschliche Figuren; in buntem Wechsel lösten die Erscheinungen einander ab. Die weiteren Schilderungen seiner Kindheit zeigen, mit welcher Gier er optische Eindrücke in sich aufnahm und sie festhielt. Bemerkenswert ist die große, visuelle Lebhaftigkeit seiner Darstellung; jede Szene der Autobiographie wirkt wie ein Gemälde. Segantini war nicht nur ein liebevoller Beobachter der Natur; was sein Auge an Form und Farben in sich einsog, das gestaltete seine künstlerische Phantasie zu einem einheitlichen Ganzen.

Ihm selbst ging das Gefühl niemals verloren, daß er in dieser beobachtenden und künstlerisch gestaltenden Tätigkeit seine Erotik auslebte. Als er sich einmal darüber ausließ, warum er vor dem Gemälde nie eine Skizze anfertige, da schrieb er: «Ein Künstler, der zuerst eine Skizze ausführt, ist wie ein junger Mann, der, weil er beim Anblick eines schönen Weibes in Entzücken geriet, dieses nun auf der Stelle besitzen will, der gleich in Umarmungen schwelgen will, Mund und Augen mit Küssen bedecken und heftig erbeben in der Wonne der Umarmung. Nun, da hat er dann seine Skizze... Mir hingegen sagt es zu, die Liebe reifen zu lassen und meine Einfälle in Gedanken zu liebkosen, sie in meinem Herzen zu hegen; obgleich halbtoll vor Begierde, sie gestaltet zu sehen, kasteie ich mich und begnüge mich damit, ihnen ein gutes Heim zu bereiten; inzwischen fahre ich fort, sie mit den Augen des Geistes zu betrachten, in dieser Beleuchtung, in jener Stellung, in verändertem Empfindungszusammenhang.»

Sehr bezeichnend ist es hingegen, daß der Maler, der vorbereitende Skizzen verschmähte, nach der Vollendung des Gemäldes dessen Thema oft viele Male wieder aufnahm, ihm diese oder jene Variante zu geben, ihm neue Seiten abzugewinnen versuchte. Der Komplex, in dessen Bahnen sich das Werk bewegte, beherrschte ihn so sehr, daß ihm das Gefühl zurückblieb, er habe noch nicht jede feinste Regung seiner Seele zum Ausdruck gebracht.

――――――――

1) Die hier gegebene Charakteristik dieser Schaffensperiode lehnt sich eng an die Darstellung von Servaes an.

2) In Folgendem schließt sich die Darstellung wieder eng an Servaes an.

|