| |

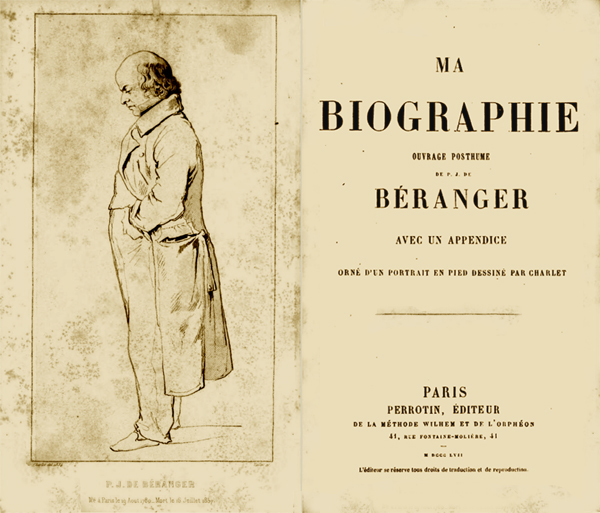

Portrait par Charlet

Extraits

Qu’importe aux grands poëtes que l’histoire de leur vie soit transmise à la postérité? Leur vie est tout entière dans la durée de leurs œuvres et ils n’ont souvent qu’à gagner aux légendes dont, à défaut de vérités positives, les peuples ne manquent pas d’entourer le berceau ou la tombe de leurs poëtes favoris. Un chansonnier, écho plus ou moins fidèle de son temps, n’a pas à espérer une semblable auréole. Si par hasard ses chants lui survivent quelques années, la génération suivante peut avoir besoin, pour les bien comprendre, de connaître les circonstances et les sentiments individuels qui ont plus particulièrement inspiré leur auteur.

Ainsi m’ont souvent parlé des amis qui me pressaient de laisser des Mémoires et à qui j’ai longtemps répondu: « Qu’est-ce que l’histoire d’un homme qui n’a été rien, dans un siècle où tant de gens ont été ou se sont crus quelque chose?» Mais toujours on répliquait: « Votre biographie écrite par vous peut devenir le meilleur commentaire de vos chansons.»

Ma paresse s’est enfin laissé vaincre, et je consigne ici d’assez nombreux souvenirs personnels. Je dois d’abord prévenir les lecteurs que, quoique contemporain des plus grands événements d’une époque qui a tant produit, je n’ai pas la prétention d’étendre mes récits et mes réflexions au delà du cercle que me trace ma carrière chantante. Préoccupé sans cesse et avant tout des intérêts de mon pays, j’ai été poussé sans doute à approfondir bien des questions d’ordre général; homme de nature politique, j’ai pu donner mon avis dans des entreprises plus ou moins importantes; mais dans cette notice ne doivent trouver place que les faits qui me sont particuliers, faits de peu de valeur et souvent très-vulgaires. Quant à la part d’influence que mes relations m’ont fait avoir dans la politique active, je m’en rapporte à ce que voudront en dire les historiens, s’il s’en trouve qui soient tentés de la chercher dans les derniers événements dont la France a été le théâtre.

En lisant ces souvenirs, on sera convaincu que mon caractère méditatif a dû, le plus souvent, me réduire au rôle de spectateur. Aussi, lorsqu’à cinquante ans j’ai vu de près le pouvoir, je n’ai fait que le regarder en passant, comme, dans ma jeunesse indigente, devant un tapis vert chargé d’or, je m’amusais à observer les chances du jeu, sans porter envie à ceux qui tenaient les cartes. Il n’y avait de ma part ni dédain ni sagesse à cela: j’obéissais à mon humeur. Les réflexions qui viendront se mêler à mes narrations se sentiront donc du terre à terre de l’existence qui m’a plu. Aux grands hommes les grandes choses et les grands récits! Ceci n’est que l’histoire d’un faiseur de chansons.

[. . .]

Le Génie du christianisme, malgré les critiques que ce livre provoqua dans le monde philosophique, et quelle que fût la forme adoptée par l'auteur, me remplit d'enthousiasme.

Chateaubriand révélait les beautés des écrivains de l'Antiquité d'une façon toute nouvelle et faisait rentrer dans la littérature l'élément religieux qui semblait banni de notre poésie. Son livre devint pour moi un cours d'études bien autrement inspirateur que ceux de le Batteux et de la Harpe. A l'exception des larmes d'admiration que m'avait arrachées «L'Iliade» de Mme Dacier et l'espèce de passion que m'inspirait Aristophane, génie qui me semble encore mal apprécié chez nous, je n'avais pu me rendre bien compte de la poésie grecque. Je dus à M. de Chateaubriand de l'entrevoir à côté de la poésie biblique. Je lui dus aussi de juger plus sainement notre propre littérature, sans que pour cela je me sois soumis à toutes les opinions du grand écrivain. J'ai eu le malheur, car c'en est un, de ne pouvoir complètement courber la tête sous aucun joug, ce qui ne m'a pas empêché de vouer une entière reconnaissance à ceux que j'ai choisis pour maîtres.

Avec un fond inébranlable de cette foi que nous appelons déisme, foi si fortement gravée dans mon cœur, qu'unie à tous mes sentiments, elle irait jusqu'à la superstition, si ma raison le voulait permettre; avec les dispositions mélancoliques, nées du malheur, et sous l'influence des ouvrages de Chateaubriand, je tentai de retourner au catholicisme, je lui consacrai mes essais poètiques, je fréquentai les églises aux heures de solitude, et me livrai à des lectures ascétiques, autres que l'Evangile, qui, malgré ma croyance arrêtée, a toujours été pour moi une lecture philosophique et la plus consolante de toutes. Hélas! ces tentatives furent vaines. J'ai souvent dit que la raison n'était bonne qu'à nous fairé noyer quand nous tombions à l'eau. Toutefois j'ai peur qu'en ce point elle se soit rendue maîtresse au logis! La sotte! Elle refusa de me laisser croire à ce qu'ont cru Turenne, Corneille et Bossuet. Et pourtant j'ai toujours été, je suis et mourrai, je l'espère, ce qu'en philosophie on appelle un spiritualiste. Il me semble même que ce sentiment profond se fait jour à travers mes folles chansons, pour lesquelles des âmes charitables auraient eu plaisir, il y a une vingtaine d'années, à me voir brûler en place publique, comme autrefois Dolet et Vanini.

[. . .]

On faisait peu de politique sous le gouvernement impérial; cependant la politique me préoccupait toujours, et, quoique j'eusse prévu a peu près la marche que suivrait l'ambition de Bonaparte, le rétablissement d'un trône fut pour moi un grand sujet de tristesse. Bien moins homme de doctrines qu'homme d'instinct et de sentiment, je suis de nature républicaine. Je donnai des larmes à la République, non de ces larmes écrites, avec points d'exclamation, comme les poètes en prodiguent tant, mais de celles qu'une âme qui respire l'indépendance ne verse que trop réellement sur les plaies faites à la patrie et à la liberté. Mon admiration pour le génie de Napoléon n'ôta rien à ma répugnance pour le despotisme de son gouvernement, d'autant plus qu'alors je me rendais moins bien compte que je ne l'ai fait depuis des nécessités que lui imposait la lutte à soutenir contre les entreprises sans cesse renaissantes de l'aristocratie européenne.

[. . .]

En 1813 existait depuis plusieurs années une réunion de chansonniers et de littérateurs qui avait pris le nom du «Caveau», en mémoire du caveau illustré par Piron, Panard, Collé, Gallet et Crébillon père et fils. Désaugiers, à la mort du vieux Laujon, avait été appelé à présider cette société, dont les chants contrastaient alors si singulièrement avec les malheurs dont la Francé était menacée. Je n'ai jamais eu de goût pour les associations littéraires, et l'idée de faire partie d'une société ne devait pas venir de moi-même: le hasard décida que je serais membre de celle-ci. Désaugiers eut l'occasion de voir de mes couplets et chercha à me connaître. Arnault et le comte Regnauld de Saint-Jean-d'Angély arrangèrent, à mon insu, un dîner chez le frère du maréchal Suchet, où Arnault, qui redoutait ma sauvagerie, me conduisit en feignant de me mener chez le restaurateur. Désaugiers m'attendait là.

L'intimité ne tarda pas à s'établir entre nous, et nous n'étions pas au dessert qu'il me tutoyait déjà. Ma réserve naturelle s'en fût peut-être blessée avec tout autre; mais mon habitude de juger les gens au premier coup d'œil ne pouvait être que favorable à cet homme excellent et de mine si gaie. J'éprouvai un véritable entraînement et ne résistai point aux instances qu'il me fit d'accepter de dîner au moins une fois au caveau avec tous ses collègues, que je ne connaissais que de nom. Je m'y rendis au jour fixé et j'y chantai beaucoup de chansons. Chacun parut surpris que, si riche en productions de ce genre, je n'eusse jamais pensé à les publier. «Il faut qu'il soit des nôtres!» fut le cri de tous. Pour obéir aux réglements, qui défendaient de nommer un candidat présent, on me fit cacher derrière la porte, un biscuit et un verre de champagne à la main. J'y improvisai quelques couplets de remerciement pour mon élection faite à l'unanimité, au bruit de joyeuses rasades, et confirmée par une accolade générale.

Absent de ce dîner, le vieux chevalier de Piis, membre du caveau, protesta contre mon élection: les plus petites gloires ont leurs jaloux; serait-ce pour cela qu'elles donnent autant d'orgueil que les grandes? Piis avait eu un vrai talent et beaucoup d'esprit; mais, par l'humeur, il ne ressemblait en rien à Désaugiers et s'en prenait aux réputations naissantes de la perte de la sienne, tort assez commun aux invalides littéraires. Aussi, lorsque plus tard courut la chanson du «Bon dieu», y fit-il une réponse, insérée dans les journaux officiels, et qu'il présenta à Louis XVIII. Ce prince, qui avait bonne mémoire, dut bien rire en voyant cette nouvelle palinodie d'un homme qui, ancien serviteur du comte d'Artois, n'en avait pas moins chanté tous les pouvoirs révolutionnaires, même le bris des cloches et les vertus de Marat. Tombé dans le besoin à la Restauration, Piis courait après une pension que malheureusement il ne put obtenir. Il n'était certes pas méchant homme, et, s'il abusa de l'autorité que, sous l'Empire, lui donnait sa place de secrétaire général de la préfecture de police, ce ne fut que lorsqu'il s'avisa d'envoyer à bon nombre de personnes des exemplaires de ses œuvres complètes. Qui eût osé refuser de prendre et de payer les huit volumes in-octavo? Il avait chargé des gendarmes de faire cette distribution à domicile. Plaignons l'auteur qui a besoin de pareils commis libraires, surtout lorsqu'il survit à une réputation qui avait eu de l'éclat.

Malgré mes préventions contre les associations plus ou moins littéraires, je fus vivement touché de la bienveillance et des applaudissements qui m'accueillirent au caveau. Dès ce jour, ma réputation de chansonnier se répandit à Paris et dans toute la France. Il ne me fut pas possible néanmoins de me faire longtemps illusion sur les inconvénients d'une réunion d'hommes livrés à une vie si différente de mes habitudes, quels que fussent le mérite littéraire et les qualités personnelles de beaucoup d'entre eux. L'esprit des coulisses et les intéréts du théâtre dominaient dans les conversations, qui n'étaient pas toujours exemptes de l'aigreur qu'engendrent les rivalités. J'ai aimé les plaisirs de la table pour l'épanchement qu'ils font naître et les spirituelles folies qu'ils font dire; mais, dans ces plaisirs, il a toujours fallu pour moi qu'il se trouvât quelque grain de philosophie et surtout qu'il y eût le charme des affections. J'étais loin de compte au «Caveau moderne». L'ancien, tant vanté par nos pères, ne valait sans doute pas mieux sous ce rapport: les sociétés qui se prétendent joyeuses sont rarement gaies.

Armand Gouffé, qui me rechercha avec beaucoup de bonté, avait présidé le caveau, mais l'avait quitté, disait-on, par jalousie des succès de Désaugiers, qu'il y avait amené. Ce n'est pas lui qui eût pu égayer cette réunion; mais il n'en était pas moins un des plus spirituels et des plus habiles faiseurs de couplets. Son genre, qui était celui de Panard, n'est peut-être pas ce qu'on doit appeler la chanson; c'est plutôt le vaudeville, où l'auteur procède par couplets reliés seulement par quelque dicton proverbial ou même par un mot mis en refrain. Dans ce genre, Gouffé conserve une véritable supériorité, et c'est lui qui, dans notre temps, donna le plus de soin à la correction des vers et à la richesse de la rime, trop négligée depuis le siècle de Louis XIV. Il est singulier que ce soit des chansonniers, car moi aussi de très bonne heure je rimai avec une grande exactitude, qui, chez nous, aient remis la rime pleine en honneur. L'école nouvelle n'avait sans doute pas besoin de cet exemple; mais elle n'en convint pas moins que je l'avais devancée dans une de ses réformes les plus heureuses.

Lorsque arrivèrent les dernières convulsions de l'Empire, et surtout les «Cent-Jours», la diversité des opinions ne tarda pas à semer les mésintelligences dans notre société, comme dans toute la France, et mon patriotisme ne put s'arranger longtemps de ce que je voyais et entendais dans nos dîners.

[. . .]

Ce rôle d'Aristophane, qui m'avait paru si beau à l'âge de vingt ans, sans le génie, mais aussi, du moins il me semble, sans l'acrimonie du poète athénien, je le jouai, non au théâtre, où il n'est peut-être plus possible, mais dans tous les rangs de la société française. Il me suffisait de donner ou de laisser prendre copie de mes nouveaux couplets pour les voir, en peu de jours, courir toute la France, passer la frontière et porter même des consolations à nos malheureux proscrits, qui erraient alors sur tout le globe. Je suis peut-être, dans les temps modernes, le seul auteur qui, pour obtenir une réputation populaire, eût pu se passer de l'imprimerie. A quoi ai-je dû cet avantage? Aux vieux airs sur lesquels je mettais mes idées à cheval, si j'ose dire, et au bon esprit qui ne me fit pas dedaigner la culture d'un genre inférieur qui ne menait point aux honneurs littéraires. Parmi les hommes qui s'adonnaient aux lettres à cette époque, aucun, j'en suis convaincu, n'eût voulu suivre ]a meme voie: je n'ai pris que le rebut des autres. J'étais à l'age où l'on ne se laisse pas éblouir par les succès. Pour meriter ceux que j'obtins, je tâchai de les faire tourner au profit du genre auquel je devais faire bientôt le sacrifice de tous mes autres projets. Il était de règle au caveau, cette académie chantante, que la chanson ne devait briller que par l'esprit et la gaieté, c'était trop peu. Plus ou moins, je suis né poète et homme de style; je ne m'aperçus pas d'abord que ce qu'il y avait en moi de poésie pouvait trouver place dans ce genre beaucoup moins étudié que pratiqué. Enfin la réflexion m'enseigna tout le parti qu'on en pouvait tirer. La chanson m'ouvrait d'ailleurs un sentier où mon humeur marcherait à l'aise. Par elle j'échappais aux exigences académiques et j'avais à ma disposition tout le dictionnaire, dont la Harpe prétend que les quatre cinquièmes sont défendus à notre poésie.

Je ne pouvais non plus me dissimuler que la fixité des principes n'excluait pas en moi une grande mobilité d'impressions, qui pouvait s'opposer à l'achèvement de toute œuvre un peu longue sur un ton uniforme. L'auteur doit étudier l'homme en lui, ce qu'on ne peut faire quand on débute trop tôt. Dès que je me fus rendu compte de la nature de mes facultés et de l'indépendance littéraire que la chanson me procurerait, je pris mon parti résolument, j'épousai la pauvre fille de joie, avec l'intention de la rendre digne d'être présentée dans les salons de notre aristocratie, sans la faire renoncer pourtant à ses anciennes connaissances, car il fallait qu'elle restât fille du peuple, de qui elle attendait sa dot.

J'en ai été récompensé au-delà du mérite de mes œuvres, qui curent au moins celui de faire intervenir la poésie dans les débats politiques, pendant près de vingt ans. Le parti légitimiste, qui m'a toujours jugé, comme auteur, avec une extrême bienveillance, m'a accusé d'avoir contribué plus que tout autre écrivain au renversement de la dynastie que nous avait imposée l'étranger. Cette accusation, je l'accepte comme un honneur pour moi et comme une gloire pour la chanson. Pour la lui obtenir, on ne sait pas tous les obstacles que j'eus à vaincre. Combien de fois n'ai-je pas été obligé de lutter contre les chefs du parti libéral, gens qui eussent voulu me faire accepter leur tutelle, pour m'astreindre à leurs combinaisons timides.

J'en ai vu plusieurs m'abandonner au moment le plus pénible du combat: ils ne revenaient à moi que lorsqu'ils voyaient les applaudissements de la foule me rester fidèles. Je n'ai pas eu besoin de la Révolution de juillet pour juger de la portée politique des grands hommes que nous nous étions faits. J'en ai souvent gémi avec Manuel, obligé plus d'une fois de me défendre contre les anathèmes dont je ne faisais que rire pour ce qui me regardait, même lorsque cela allait jusqu'à me priver de l'appui des journaux. Les hommes désintéressés qui sont mêlés au mouvement politique ont bien besoin d'avoir foi dans le peuple: cette foi ne m'a jamais manqué.

Les succès que je dus à la chanson me firent apprécier le bonheur qu'il y avait eu pour moi à voir échouer mes autres tentatives. Si mes précédents essais eussent obtenu quelques suffrages publics, il est vraisemblable que j'aurais, comme tant d'autres jeunes gens qui s'élancent vers un but trop élevé pour leurs forces, dédaigné le genre inférieur qui m'a valu d'être honoré du suffrage de mes contemporains; et, à mes yeux, I'utilité de l'art est ce qui le sanctifie. Sans doute il m'est resté de la tristesse de tant de projets et de plans avortés; sans doute mes jeunes et hautes prétentions ont contribué à m'ôter toute illusion sur la valeur littéraire de mes succès; mais il n'en est pas moins certain que, porté par un sentiment et par caractère à consacrer mes talents, quels qu'ils fussent, au service de mon pays, j'ai rempli l'humble tâche qui m'était marquée.

[. . .]

C'est à la Force que V. Hugo vint faire ma connaissance et m'amena bientôt Sainte-Beuve. Alexandre Dumas m'arriva aussi, tout resplendissant de son premier succès au théâtre. Leurs visites furent le prix de tous les combats que j'avais livrés en faveur de la révolution littéraire qu'eux et leurs amis avaient osé tenter et qui n'était, à tout prendre, qu'une conséquence un peu tardive de la révolution politique et sociale. La tendance rétrograde dc quelques-unes des idées de cette école, repoussée longtemps par nos libéraux vieux et jeunes, ne m'avait pas empêché d'applaudir au génie éminemment lyrique de Hugo et d'admirer les «Méditations» de Lamartine, avec qui, je ne me liai que beaucoup plus tard. J'avais su un gré infini à M. de Vigny de composer ses sujets avec autant d'art que de goût, talent peu commun parmi nous. Je compris toute l'étendue et toute la finesse de l'esprit de Sainte-Beuve, et, avec tout le monde, je prophétisai à Dumas de grands succès dramatiques.

En vain on m'objectait que cette école avait failli souvent à la pensée démocratique qui lui avait livré carrière, que de son sein étaient sorties des insultes à notre gloire, qu'on y avait outragé Napoléon mourant à Sainte-Hélène, qu'on y méconnaissait les services rendus par la philosophie, toutes choses qui devaient me blesser plus que personne. Mais, répondais-je, chez nous où l'on écrit et parle de si bonne heure, nous débutons toujours avec les idées d'autrui et sans avoir eu le temps de nous rendre compte de leur rapport avec nos sentiments propres, ce qui, par parenthèse, explique les variations de tant d'esprits supérieurs; or nos romantiques sont tous très jeunes; pardonnez-leur donc des erreurs dont nous ne devons demander raison qu'à leurs nourrices. Ils n'en forcent pas moins notre littérature à exprimer plus franchement les choses modernes, actuelles et toutes françaises que nous avons trop longtemps rendues, même dans nos assemblées politiques, à l'aide d'emprunts faits à l'antiquité, ou dans un langage ennemi du mot propre, comme celui dont Delille vous offre le modèle. Attendez! en vain ils s'attachent au passé, ils viendront à nous; la langue qu'ils parlent les conduit à nos idées.

[. . .]

Après avoir douté de moi-même toute ma vie, il serait cruel d'avoir à douter des autres avant de mourir. Heureusement j'ai assez étudié le mouvement actuel du monde pour en tirer une conclusion consolante, en dépit des sinistres prédictions que les mécomptes personnels font éclater de toutes parts. Le triomphe de l'égalité se prépare en Europe, et la gloire de ma chère patrie sera d'avoir réclamé la première, au prix des plus grands sacrifices, le gouvernement de la démocratie, organisé par les lois qui sont le besoin de tous. Je puis donc rendre grâce à Dieu des espérances qu'il me donne pour la cause que j'ai servie et qui aura mes derniers vœux et mes dernières chansons.

Tours, janvier 1840.

|